Noche de los Investigadores 2020

Con motivo de la celebración de la Noche de los Investigadores e Investigadoras el viernes 27 de noviembre de 2020, los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del campus de Cantoblanco organizamos un evento online con Medialab Prado. Hay actividades abiertas al público general y familiar en horario de tarde (17:00-21:00) y otras dirigidas a centros educativos en horario de mañana (9:30-14:30).

Encontraréis talleres y demostraciones científicas que acercan a la investigación en ciencia de materiales, biotecnología, tecnología de los alimentos, tecnologías químicas y matemáticas que se realiza en estos centros, junto con talleres de ciencia ciudadana de Medialab Prado. También habrá una gymkana para conocer los descubrimientos de grandes científicas pioneras. Todas las actividades requieren reserva previa, que se habilitará a partir del 16 de noviembre.

- Actividades dirigidas a Centros Educativos. Horario (9:30-14:30)

- Actividades Público General. Horario Tarde (17:00-21:00)

Centros CSIC participantes: Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM), Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP), Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV), Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), Instituto de Física Teórica (IFT), Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN), Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM).

Medialab Prado: laboratorio ciudadano https://www.medialab-prado.es/

El CNB y el CSIC, XXII Premios Derechos Humanos de la Abogacía en la categoría de Instituciones

- El director de la OMS Tedros Adhanom, Jesús Blasco de Avellaneda y Elena Arce también son galardoandos en la XXII edición de los Premios Derechos Humanos de la Abogacía

El Consejo General de la Abogacía Española a través de la Fundación Abogacía ha otorgado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) el XXII Premio Derechos Humanos en la categoría de “Instituciones”, por ser el mayor referente en nuestro país en la investigación científica y la búsqueda de avances que ayuden a prevenir y curar enfermedades. La pandemia de Covid-19 no ha hecho más que confirmar el excelente trabajo de ambas instituciones, que han desarrollado un gran número de proyectos de investigación orientados a desarrollar vacunas, compuestos antivirales y terapéuticos, modelos y medidas para reducir el contagio e identificación de personas positivas.

Además del reconocimiento a la labor del CNB y el CSIC, el Consejo General de la Abogacía Española ha premiado a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud como cara visible de una organización que ha estado en primera línea mundial desde que se declaró la pandemia mundial provocada por el Covid-19; Jesús Blasco de Avellaneda, fotoperiodista, por la visibilización de las vulneraciones de los derechos fundamentales de los colectivos más desfavorecidos y Elena Arce, por su defensa incansable de los derechos de los menores extranjeros no acompañados.

Más información:

Un estudio examina la interacción de las proteínas del coronavirus y la célula infectada para lograr dianas terapéuticas

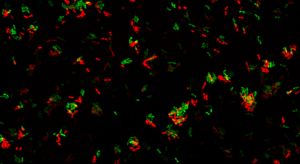

Una nueva metodología permite la caracterización de consorcios bacterianos

- La formación de consorcios permite a las comunidades bacterianas mejorar su supervivencia, y esta característica tiene un alto interés en el desarrollo de consorcios artificiales con aplicaciones industriales

- Un equipo de investigadores del CNB-CSIC describe una nueva metodología para caracterizar la composición de este tipo de agregados bacterianos.

En la naturaleza, algunos microorganismos (bacterias y hongos) forman estructuras biológicas con un alto grado de organización estructural y capacidad de albergar comunidades formadas por múltiples especies distintas. Estas son denominadas formalmente biopelículas (biofilms). Dichas comunidades microbianas poseen una alta capacidad de sobrevivir en el medioambiente en el que habitan: se protegen mediante la secreción de complejos cócteles químicos que las permiten adherirse fuertemente a superficies y tejidos, así como resistir mucho más cualquier agresión externa. Además, pueden producirse acciones simbióticas/cooperativas entre las diferentes especies de microorganismos que les permitan mejorar su supervivencia compartiendo nutrientes y especializándose cada una de las especies en la realización de funciones esenciales para el consorcio.

Esta característica observada en los consorcios microbianos puede ser de gran interés en biotecnología, donde la utilización de técnicas de ingeniería y biología sintética podría habilitar la explotación de sus características para el desarrollo de aplicaciones industriales (como por ejemplo la producción de sustratos enzimáticos o la descontaminación de aguas residuales).

Uno de los retos del desarrollo de estos nuevos consorcios artificiales es la caracterización de su estructura y de la heterogeneidad de su composición mediante parámetros cuantificables. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas liderados por Víctor de Lorenzo en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) publican ahora en la revista Water Research una nueva metodología basada en el uso de parámetros que analizan la composición y morfología de los agregados de manera precisa.

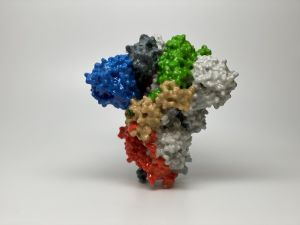

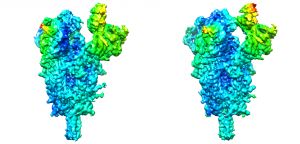

Nuevos análisis computaciones determinan la flexibilidad de la proteína de la espícula (Spike) del SARS-CoV2

El investigador del CNB Esteban Veiga recibe una Beca FERO para la investigación en Cáncer de Mama

- La Fundación FERO entrega una de las Becas de este año al investigador del CNB Esteban Veiga.

- Su proyecto se centra en la investigación de nuevas inmunoterapias contra el cáncer de mama.

La Fundación FERO ha anunciado los ganadores de las XIX Becas FERO y el ganador del II Proyecto FERO-Mango de investigación en Cáncer de Mama, en un encuentro virtual que tuvo lugar el pasado 19 de octubre de 2020. Las becas, de 80.000€ cada una, están destinadas a ayudar a jóvenes investigadores a desarrollar durante dos años el proyecto de investigación traslacional en cáncer presentado.

Esteban Veiga Chacón, investigador del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), ha obtenido la Beca Fero gracias a su investigación “Next generation of cancer immunotherapies based in bacteria-trained lymphocytes”. Este proyecto se centra en consolidar los datos obtenidos sobre la eficacia de las células bacT utilizadas como inmunoterapia novedosa para combatir tumores, centrándose concretamente en el cáncer de mama.

“Para poder consolidar las pruebas de concepto realizadas donde demostramos la utilidad de los linfocitos entrenados con bacterias (bacT) como nueva terapia antitumoral utilizaremos diversos tumores mamarios de ratones. Si conseguimos además reactivar las células CAR-T, sería un gran paso hacia nuevas terapias para tumores sólidos, un campo donde esta técnica no ha dado buenos resultados por ahora. Además, el proyecto pretende generar nuevos algoritmos para la identificación de los neoantígenos tumorales, uno de los mayores retos de la inmunoterapia tumoral”, explica el Dr. Esteban Veiga Chacón.

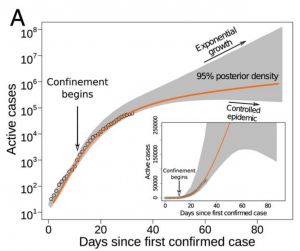

Un estudio muestra que los modelos tradicionales no pueden predecir con certeza la evolución de una epidemia

- Los modelos epidemiológicos SIR, utilizados habitualmente para conocer el comportamiento de epidemias, solo pueden ofrecer un pronóstico probable y variable

- La imposibilidad de predecir con certeza es una propiedad del proceso de propagación de la epidemia, más allá de la calidad de los datos o de las aproximaciones de los modelos

Un nuevo estudio muestra que los modelos epidemiológicos tradicionales, como los de tipo SIR empleados para pronosticar el comportamiento de epidemias, no pueden predecir con certeza la evolución de una epidemia, ni el pico ni el final, mientras la epidemia está teniendo lugar. “A lo más que podemos aspirar es a obtener predicciones probabilísticas, como las del tiempo, donde se nos informe de con qué probabilidad se puede alcanzar el pico antes de una fecha dada, por ejemplo”, explica la investigadora Susanna Manrubia, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), que ha coordinado el estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El trabajo es fruto de la colaboración de los investigadores Susanna Manrubia y Saúl Ares, del CNB-CSIC; José A. Cuesta, de la Universidad Carlos III; y Mario Castro, de la Universidad Pontificia Comillas.

Comienzan los Seminarios de Ciclo y Junior en el CNB

Un estudio del CNB determina que los límites del gen responsable del albinismo OCA1 son clave para regular su expresión

- Un nuevo trabajo de investigación del CNB-CSIC y el CIBERER determina los límites del gen de la tirosinasa de ratón, que le permiten desarrollar su patrón de expresión.

- El trabajo es fruto de la comparación de modelos modificados genéticamente de ratón generados gracias a los avances en técnicas de edición genética como el CRISPR.

El contenido genómico de cada una de nuestras células es idéntico, y sin embargo, las diferentes células del cuerpo presentan morfologías variadas y desarrollan funciones tan distintas como la contracción muscular o la visión. Esto se debe a los diferentes patrones de expresión de los genes en cada tipo celular, una característica fundamental durante el desarrollo de un organismo. Aunque el ADN sea el mismo, existen “interruptores” (los elementos reguladores del genoma no codificante) que definen la organización genómica y tiene una gran influencia en los niveles de expresión de los genes.

Uno de los genes más utilizados como modelo para entender los procesos de “encendido” o “apagado” de un gen es el de la tirosinasa, qué produce la enzima responsable de la biosíntesis de la melanina. Las mutaciones en este gen son las más comunes en el albinismo, una condición genética poco frecuente que produce deficiencias en la visión y que además puede afectar a la pigmentación de la piel, pelo y ojos. Sin embargo, debido a que su deficiencia no tiene otros efectos perjudiciales en el organismo, se ha utilizado desde los años 90 como modelo de estudio de genes de mamíferos en ratones para la realización de experimentos de transgénesis e ingeniería genética que van desde la microinyección de ADN al desarrollo de la técnica CRISPR.

Ahora, un artículo publicado en la revista Scientific Reports por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) revela la estructura genómica completa del gen de la Tirosinasa (Tyr) y describe sus límites, a derecha e izquierda, en el genoma, que permiten mantener la expresión correcta del gen en los dos tipos celulares de ratón donde se expresa este gen: los melanocitos y el epitelio pigmentado de la retina.