Llega al mercado el test de anticuerpos de Covid-19 del CSIC con una fiabilidad de casi el 100%

Llega al mercado un nuevo test serológico de anticuerpos de Covid-19 con una fiabilidad cercana al 100% desarrollado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con los hospitales madrileños de La Princesa y La Paz, y producido por la empresa biotecnológica española Immunostep. El test se basa en una proteína del virus que no se había usado en diagnóstico y que puede ejercer como antígeno para revelar la respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2.

El test detecta tres tipos de anticuerpos y permite conocer a las personas que han estado en contacto con el coronavirus y se han inmunizado. Es una herramienta muy útil para identificar a las personas que han desarrollado protección inmunitaria frente al coronavirus, y para diseñar una estrategia de vacunación eficiente de la población. Con este ensayo se puede distinguir qué personas han generado respuesta a la vacuna de aquellas que se han contagiado y responden frente al virus completo.

El test se presenta en formato kit ELISA con todos los reactivos para revelar la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente. Se realiza en laboratorio y ofrece resultados en unas dos horas. El test ha sido patentado a través de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC y ha sido licenciada a la empresa Immunostep.

“La principal novedad del test es que se basa en proteínas virales que hasta ahora no se habían estudiado para emplearlas en diagnóstico”, explica Mar Valés, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC), que ha co-liderado el trabajo de investigación.

Más información: Nota de prensa del CSIC

El director del CNB, Mario Mellado, recoge el Premio Derechos Humanos de la Abogacía Española otorgado al CNB

Ayer se celebró en Madrid el acto de entrega del XII Premio Derechos Humanos de la Abogacía en el Museo Reina Sofía que este año el Consejo General de la Abogacía Española a través de la Fundación Abogacía ha otorgado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC).

El director del CNB agradeció el reconocimiento a nuesta institucion recordando que “los investigadores trabajamos por y para responder a los problemas de la ciudadanía y para aportar calidad de vida y bienestar a la sociedad en la que vivimos” y que especialmente durante este año “hemos puesto de manifiesto que actuando coordinadamente y aunando esfuerzos somos capaces de dar respuestas eficaces a la sociedad”. “El desafío al que nos enfrentamos es enorme pero puedo asegurarles que la ilusión y el trabajo que los científicos realizamos también lo son y que podremos superar la adversidad con éxito”.

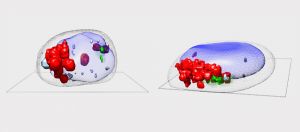

Revelan el mecanismo de funcionamiento del complejo SMC5/6, clave para la organización de los cromosomas

Identificado el papel de la proteína CCT en el control de la formación de la sinapsis inmune

- La interacción entre linfocitos y células presentadoras de antígeno, conocida como sinapsis inmune, es necesaria para la activación de los linfocitos y determina la intensidad de la respuesta inmune producida

- Un nuevo estudio publicado en Science Advances identifica el papel de la proteína CCT, una chaperonina citosólica, en la reorganización del esqueleto celular que acompaña este proceso

La activación de los linfocitos T requiere su interacción con las células presentadoras de antígenos. El contacto entre la superficie de ambos tipos celulares produce una estructura conocida como sinapsis inmune, cuya formación y dinamismo determina la intensidad de la activación del linfocito y la consiguiente respuesta inmunitaria.

Este proceso, esencial para la respuesta inmune, es muy dinámico, ya que requiere la reorganización del esqueleto celular y del centrosoma, la región que controla la disposición de los microtúbulos en las distintas fases del ciclo celular, y por su importancia está muy regulado.

Ahora, investigadores de los grupos de Francisco Sánchez-Madrid y Noa Martín en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de La Princesa (IIS Princesa) y José María Valpuesta perteneciente al Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior Investigaciones Científicas (CNB-CSIC) han identificado el papel esencial de la chaperonina citosólica CCT. El trabajo, que se publica en la revista Science Advances, describe cómo CCT controla los cambios en la disposición del centrosoma y las mitocondrias (los orgánulos que producen la energía intracelular) a través de la producción de elementos del citoesqueleto como son la α- y β-tubulina.

Identificadas las secuencias que aportan flexibilidad a la molécula de ARN

Roberto Solano consolida su posición como uno de los científicos más citados

Roberto Solano, investigador y actual director del Departamento de Genética Molecular de Plantas en el Centro Nacional de Biotecnología vuelve a aparecer en la lista de los investigadores más citados en el área de ciencias animales y vegetales publicada por Clarivate Analytics.

Solano se encuentra, por séptimo año consecutivo, entre los más de 100 científicos españoles reconocidos este año, y entre los 17 pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Esta clasificación reconoce a más de 6000 investigadores que han contribuido de manera excepcional al conocimiento científico en su área de trabajo gracias a la publicación de numerosos artículos con un alto índice de impacto entre los años 2009 y 2019 y que, además, se encuentran dentro del 1% de los más citados a nivel global.

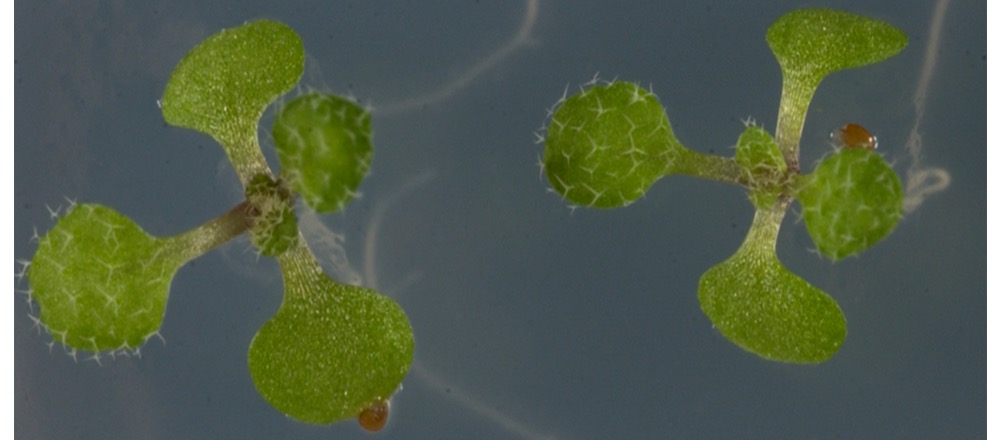

El laboratorio del Dr. Solano estudia los mecanismos moleculares que permiten a las plantas adaptarse al medio ambiente, centrándose en el funcionamiento del jasmonato, una hormona imprescindible para responder al estrés. Sus trabajos han llevado al descubrimiento de la forma activa de esta hormona y la de una familia de proteínas imprescindibles para que el jasmonato ejerza su acción, tanto en Arabidopsis thaliana como en Marchantia polymorpha. Estos trabajos se han visto reflejados en el año 2020 en publicaciones en ‘Current Biology’, ‘Plant Journal’ y ‘PNAS’.